Fragments d’un itinéraire pour repenser la ville africaine

Par *Luc Gnacadja

Ce texte s’inscrit dans la série de publications préparatoires à l’ouvrage Les villes de l’Afrique que nous voulons.

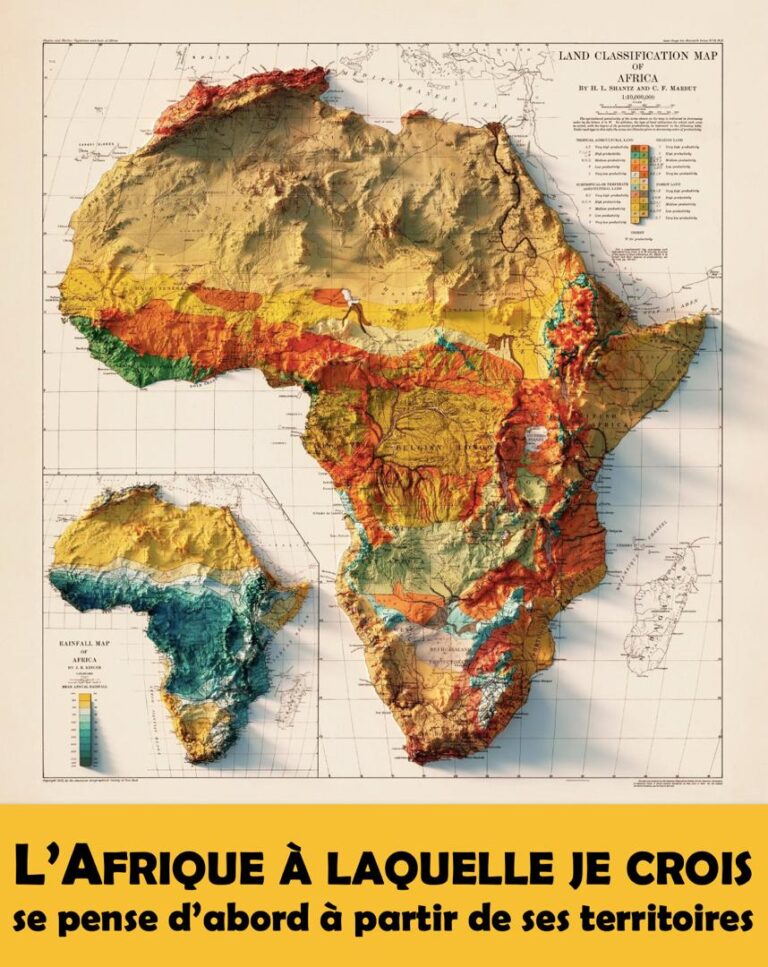

Il ne propose ni un diagnostic de plus, ni un récit personnel, mais un retour sur quelques leçons fondatrices d’un parcours engagé à l’interface de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’action publique. À partir de territoires comme Ganvié, Porto-Novo ou Ouidah, il interroge ce que la ville fait réellement à son territoire : crée-t-elle de la valeur ou des vulnérabilités, mutualise-t-elle les services ou produit-elle de l’exclusion ?

En filigrane, une conviction structurante : la ville africaine ne peut être ni une copie, ni une vitrine, ni un accident. Elle doit redevenir un projet collectif de création de valeur territoriale, de cohésion sociale et de résilience.

Mon parcours initiatique avec la ville a commencé bien avant toute responsabilité gouvernementale ou publique, avec un choix que beaucoup ont jugé incompréhensible, voire risqué : le sujet de mon diplôme d’architecte.

Alors que mon parcours académique semblait me prédestiner au geste architectural symbolique, majestueux, démonstratif, j’ai choisi de travailler sur « Ganvié, cité lacustre en péril : quelles perspectives d’avenir ? ».

Ce sujet était jugé polémique. Trop social. Pas assez « architectural », disait-on. Il s’éloignait de l’icône pour s’approcher du fragile. Ce choix n’était pas académique au sens convenu du terme. Il était d’abord profondément politique, au sens premier du mot.

Leçons de Ganvié

Les populations de la cité lacustre de Ganvié m’ont inspiré par leur refus farouche de déserter leur site, malgré la dégradation avancée de l’écosystème lacustre et l’offre conjointe qui leur avait été faite par Mathieu Kérékou et Olusegun Obasanjo, alors respectivement présidents du Bénin et du Nigéria, de les relocaliser sur un site nouveau, non lacustre, rationnel et moderne. Cette option était présentée comme une réponse à la crise de l’habitat et comme un moyen de juguler l’exode massif des forces vives de la cité vers le Nigéria.

Mais les habitants, eux, posaient une autre question, d’une radicale simplicité : comment rester sans disparaître ?

C’est là que j’ai reçu, sans encore la nommer, ma première leçon de gouvernance territoriale.

J’y ai compris que gouverner un territoire ne consiste pas d’abord à déplacer des populations ou à substituer des modèles, mais à partir des attachements, des usages, des savoirs situés et des limites écologiques. Que l’habitat n’est pas une simple réponse technique, mais une expression d’identité, de mémoire et de lien avec le milieu.

J’y ai surtout découvert que l’auto-construction, souvent disqualifiée sous le terme d’« informel », est aussi une forme de rationalité territoriale : une intelligence d’adaptation et, parfois, une résistance silencieuse face à des solutions pensées ailleurs.

Ce que beaucoup voyaient comme un problème à éradiquer m’est alors apparu comme un fait urbain majeur, à comprendre, accompagner et transformer.

Ce choix de Ganvié fut risqué. Mais il s’est révélé gagnant : mon travail de diplôme a été sanctionné par la mention très honorable, avec félicitations du jury. Il a surtout marqué le début d’un déplacement durable de mon regard : du geste vers l’usage, de la forme vers la fonction, de la ville projetée vers la ville vécue.

Du doute à l’action publique : gouverner par les résultats

Je ne suis donc pas entré dans la ville par les honneurs, mais par le doute. Et tout ce que j’ai ensuite défendu dans l’action publique était déjà contenu, en germe, dans cette première leçon de Ganvié. Le doute face à des politiques publiques qui parlaient beaucoup, faisaient peu, et rendaient rarement compte. Très tôt, j’ai été habité par une conviction simple mais dérangeante : la crise de la ville africaine n’est pas d’abord une crise de moyens, mais une crise de gouvernance et de résultats.

Ce constat a structuré mon engagement militant bien avant toute responsabilité ministérielle. Engagé au sein de la société civile, notamment à la tête de la Jeune Chambre Internationale du Bénin, j’ai porté avec insistance une idée alors peu populaire : l’État devrait apprendre à gouverner par les objectifs et par les résultats, et non par les intentions, les procédures ou les annonces.

La gestion axée sur les objectifs et les résultats (GAR) n’était pas pour moi un outil technocratique importé, mais une exigence démocratique : rendre des comptes, mesurer l’impact réel de l’action publique sur la vie des populations. Ce combat pour la GAR m’a progressivement conduit à m’intéresser aux secteurs où l’écart entre discours et réalité était le plus criant : l’environnement, l’habitat et l’urbanisme. Des secteurs longtemps relégués au second plan, perçus comme des charges budgétaires, rarement comme des investissements structurants pour la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté.

Ce positionnement, assumé et parfois inconfortable, m’a conduit à être appelé au gouvernement, pour réformer en profondeur la manière dont l’action publique conçoit la ville et l’environnement et non pour une simple gestion de l’existant.

Dès le départ, j’ai fait un choix clair : inscrire ces secteurs comme champs de concentration des politiques publiques, au même titre que les infrastructures, l’agriculture, l’éducation ou encore la santé, parce qu’ils conditionnent directement la productivité des territoires, le bien-être des populations et la résilience sociale.

Cette bataille a été menée non sans résistance. Faire admettre que l’environnement n’est pas un luxe de pays riches, mais une condition essentielle d’une croissance inclusive, elle-même indispensable à une lutte efficace contre la pauvreté, relevait presque de l’hérésie. Il a fallu démontrer, indicateurs à l’appui, que la pollution urbaine, l’insalubrité, la mauvaise gestion des déchets ou l’occupation anarchique des zones inondables généraient des coûts économiques et sociaux massifs, invisibles dans les budgets mais bien réels dans la vie quotidienne. Lutter contre la pollution urbaine, ce n’était pas embellir la ville : c’était protéger le capital humain et préserver la capacité productive des ménages.

C’est dans ce contexte que la gestion axée sur les résultats a pris tout son sens.

La loi-cadre sur l’environnement, les réformes de gouvernance, l’intégration systématique des considérations environnementales dans les stratégies de développement n’étaient pas des actes isolés, mais les pièces d’un même combat : faire de la ville un levier de création de valeur plutôt qu’un facteur de vulnérabilité.

Cette approche m’a valu, en 2003, de recevoir le Green Award de la Banque mondiale pour l’année 2002. Loin d’être une reconnaissance personnelle, ce prix validait une intuition politique forte : lorsque l’environnement et la ville sont gouvernés avec sérieux, ils deviennent des moteurs de croissance inclusive.

Pourtant, avec le recul, un constat s’est imposé à moi : malgré les réformes, malgré les preuves, la pensée dominante de la ville africaine n’a pas réellement changé. Les politiques urbaines restent fragmentées, traitées par secteurs, enfermées dans des projets sans vision territoriale d’ensemble. L’urbanisation continue d’être pensée comme un effet secondaire de la croissance, et non comme son principal moteur.

Pourquoi écrire ce livre aujourd’hui

C’est cette impasse qui m’a conduit à écrire ce livre.

“Les villes de l’Afrique que nous voulons” replace la ville au cœur de ses effets réels sur les territoires. Écrit dans l’esprit de la gestion axée sur les résultats, il ne dresse pas un diagnostic de plus mais interroge les finalités avant les instruments, les impacts avant les intentions, et les trajectoires avant les projets.

Mon regard d’architecte, forgé sur des territoires comme Ganvié, Porto-Novo ou Ouidah, et l’action publique sont venus confirmer une même intuition : la raison centrale de la ville africaine est d’être un centre de création de valeur ajoutée pour son territoire et un espace de mutualisation de l’accès aux services essentiels. Lorsque la ville échoue à créer de la valeur localement, elle alimente la pauvreté. Lorsqu’elle ne parvient pas à mutualiser les services, elle produit de l’exclusion. À l’inverse, une ville bien gouvernée oriente et transforme les investissements en valeur ajoutée territoriale, réduit les coûts d’accès aux services et renforce la cohésion sociale.

Mon parcours m’a appris que bâtir, gouverner et planifier sont des choix de société, jamais de simples décisions techniques. La ville africaine ne peut être ni une copie, ni une vitrine, ni un accident. Elle doit devenir un projet collectif, productif, inclusif et régénérateur.

Si j’écris aujourd’hui sur la ville, ce n’est pas pour relater un itinéraire personnel. C’est pour rappeler que l’Afrique doit reprendre la main sur la manière dont elle pense, finance et gouverne ses villes.

Car c’est dans la ville, dans ses choix ordinaires, souvent invisibles, que se décide silencieusement le devenir de nos territoires et la promesse même du développement africain.

Luc Gnacadja est architecte, président de GPS-Development, ancien ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme du Bénin, et ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification

👉 Disponible aussi en PDF. Cliquez ici pour télécharger.

👉 Abonnez-vous et recevez en avant-première nos prochains articles : [https://gps-development.org/les-villes-de-lafrique-que-nous-voulons/]