À Kinshasa, les inondations ne relèvent plus du registre des catastrophes naturelles. Elles sont devenues les symptômes visibles d’un effondrement urbain organisé par l’inaction, banalisé par la répétition et aggravé par l’oubli. De Dakar à Abidjan, de Douala à Kinshasa, nos villes croulent sous les eaux — et sous le poids d’une gouvernance qui peine à bâtir l’avenir.

Voici la chronique d’une tragédie urbaine africaine récurrente — et du sursaut qu’elle appelle.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2025, Kinshasa a de nouveau été engloutie. Des pluies diluviennes ont emporté des vies — au moins 30 morts —, détruit des habitations, englouti des quartiers entiers et paralysé une capitale déjà vulnérable. Et comme à chaque fois : les cris, les larmes, les images insoutenables. Et aussi — comme à chaque fois — des visites officielles, des promesses de reconstruction, des appels à « tirer les leçons ».

Mais quelle leçon reste-t-il à tirer, quand le désastre se répète avec la régularité d’une saison ?

Cette série noire n’est ni un enchaînement malheureux, ni le fruit du hasard. Elle est le miroir d’un système de gouvernance urbaine qui échoue à protéger, à prévenir, à planifier.

La chronologie des inondations majeures à Kinshasa sur la décennie 2015–2025 est sans appel :

- Décembre 2015 : des pluies torrentielles provoquent la mort d’au moins 20 personnes

- Janvier 2018 : 37 morts recensés après de fortes pluies.

- Octobre–Novembre 2019 : deux épisodes successifs, 6 puis 41 morts.

- Décembre 2022 : 120 morts et de nombreux glissements de terrain.

- Février 2024 : marchés et habitations submergés, ville à l’arrêt.

- Avril 2025 : 33 morts, près de la moitié des 26 districts affectés.

Sept épisodes en dix ans. Une série noire qui témoigne d’une double dynamique : l’accélération de ces inondations — en fréquence comme en intensité — et la constance des réponses inadaptées.

Et pourtant, cette fois encore, l’alerte avait été donnée.

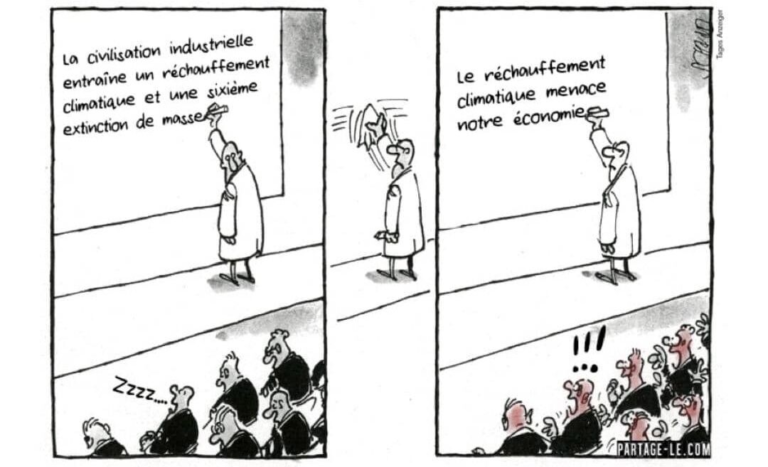

En février 2025, l’Agence nationale de météorologie avait averti : des précipitations extrêmes étaient à prévoir. L’appel à la vigilance était clair, appuyé par des scientifiques. Mais à quoi bon une alerte si elle ne déclenche aucune action concrète ? Si elle reste lettre morte dans les tiroirs de l’administration ?

Le drame d’avril 2025 ne peut être traité comme un incident. Il s’inscrit dans une continuité d’échecs voire de myopies politiques.

Comme l’a souligné à RFI Didier Mumengi, ancien sénateur de Kinshasa[i] :

« Une vingtaine de rivières ont perdu 60 % de leur lit en raison de constructions anarchiques. La ville est dans une cuvette. Les zones humides ont été occupées. »

Ce constat accablant rejoint celui de bien d’autres : l’urbanisation sauvage, l’absence de planification, le mépris des contraintes naturelles ont transformé Kinshasa en un piège hydrologique permanent.

Et le phénomène dépasse la RDC.

Selon le SWAC/OCDE, entre 1990 et 2015, 90 % des nouveaux urbains africains se sont installés dans des périphéries précaires et informelles, souvent sur des terrains instables, non viabilisés, et parfois interdits à la construction (non aedificandi). C’est là, sur des territoires vulnérables, que s’est construit le plus gros de l’urbanisation africaine récente.

Une administration d’exception ? Ou une transformation de fond ?

Face à la récurrence des inondations, Didier Mumengi a proposé de décréter Kinshasa ville sinistrée et d’y instaurer une administration d’exception. Une réponse de rupture, à la mesure du chaos. Mais est-ce la bonne voie ?

Une telle mesure risque de court-circuiter les institutions locales, déjà fragilisées, sans régler les problèmes de fond. Ce dont Kinshasa a besoin, ce n’est pas de suspendre sa gouvernance, mais de la refonder. Ce dont l’Afrique a besoin, ce n’est pas d’urgences administratives, mais d’un pacte urbain structurant, résilient, visionnaire.

Repenser la ville dans son territoire

Nos villes ne peuvent plus être pensées comme des entités isolées du territoire qui les entoure. Elles sont enracinées dans des bassins versants, des écosystèmes, des zones agricoles, des couloirs de drainage qu’il faut respecter. À Kinshasa comme ailleurs, l’urbanisation a colonisé les zones humides, les ravins, les plaines d’inondation — au mépris de toute logique écologique et territoriale.

Repenser la ville dans son territoire, c’est refonder l’urbanisme africain. C’est sortir du modèle importé et inadapté. C’est intégrer l’informalité dans la planification. C’est investir dans la résilience, pas dans la réaction. C’est reconnaître que gouverner la ville ne consiste pas à gérer des crises, mais à prévenir les catastrophes, à bâtir de l’inclusion, de la durabilité, de la justice spatiale.

Pour une nouvelle ambition urbaine africaine

Un renversement de paradigme est nécessaire : ne plus considérer les villes comme des problèmes, mais comme des leviers stratégiques pour le développement durable, la cohésion sociale et la résilience climatique du continent.

La pluie n’est le problème, ce sont nos choix — ou nos non-choix.

Kinshasa pleure. L’Afrique regarde. Le monde attend.

Nous n’avons plus le droit de laisser nos villes couler. Il est temps d’élever une ambition urbaine à la hauteur du XXIe siècle. Une ambition qui sauve des vies, qui répare les territoires et qui libère le potentiel de transformation dont l’Afrique a urgemment besoin.

Luc GNACADJA

Président de GPS-Development

Ancien Ministre

Ancien Sous-Secrétaire Général des Nations Unies