Le 7 octobre 2025, Luc Gnacadja, Président de GPS-Development, est intervenu comme Grand Témoin lors de la plénière de clôture de la Biennale Euro-Africa de Montpellier 2025.

Dans son intervention intitulée « Vers un pacte euro-africain de mutualité », il a proposé 7 clés pour refonder le partenariat euro-africain autour d’une logique de mutualité, de réciprocité et de valeur partagée :

1. Les territoires, premiers laboratoires de la mutualité

2. De la main tendue aux mains qui s’unissent

3. Partager les savoirs et dépasser les biais

4. La jeunesse, une force vive partagée

5. Les mobilités comme respiration de nos sociétés

6. Démocratie et paix comme biens publics mutuels

7. Clarifier les intérêts et bâtir les convergences

En conclusion, il a rappelé, en citant Achille Mbembe, parrain de la Biennale : « Il n’y a d’histoire que dans la circulation des mondes, dans la relation avec Autrui. »

Le texte qui suit est issu du keynote de clôture prononcé par Luc Gnacadja en tant que Grand Témoin lors de la plénière de clôture de la Biennale Euro-Africa de Montpellier, le 7 octobre 2025. Cette Biennale, créée pour refonder le dialogue entre l’Europe et l’Afrique autour de défis communs, s’impose comme un espace unique de rencontre entre décideurs politiques, collectivités locales, acteurs économiques, intellectuels et société civile des deux continents. Dans ce cadre, l’auteur propose sept clés pour construire un partenariat euro-africain fondé sur la mutualité, la réciprocité et la valeur partagée.

On dit chez nous en Afrique :

« quand les toiles d’araignée s’unissent, elles peuvent ligoter un lion ».

Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de ligoter qui que ce soit ce soir… mais peut-être pouvons-nous, ensemble, tisser de belles toiles utiles pour notre avenir commun.

Cette semaine, Montpellier est devenue un carrefour unique : un lieu où l’Europe et l’Afrique se rencontrent non pas seulement pour échanger, mais pour imaginer ensemble un futur partagé. Cette deuxième édition de la Biennale, placée sous le signe du mouvement, celui des corps, des cultures, des idées et des territoires, a montré combien ce dialogue est vital.

Dans mon rôle de Grand Témoin, je ne prétends pas résumer la richesse de nos débats. Je voudrais simplement proposer sept repères, sept cheminements, pour converger vers un avenir souhaitable de notre relation.

Ma trame part d’une question simple : et si nous choisissions de regarder l’avenir autrement, à travers le prisme de l’économie du lien et de la mutualité ?

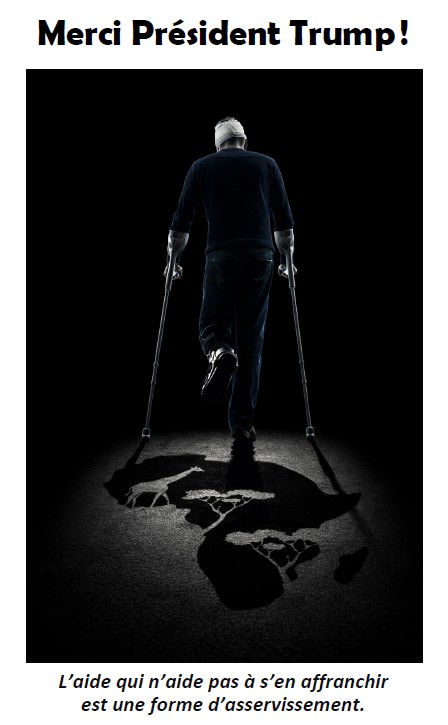

C’est là un changement de paradigme : dépasser la logique de l’assistanat, refuser l’asymétrie et construire de la valeur partagée.

Car l’Europe et l’Afrique n’ont pas seulement un passé commun à assumer. Elles ont surtout un futur à inventer, ensemble.

1. Les territoires, premiers laboratoires de la mutualité

C’est le point de départ du cheminement que je vous propose. Le futur du partenariat euro-africain ne se joue pas seulement dans les capitales ou dans les enceintes diplomatiques. Il se construit dans les territoires : dans les villes qui grandissent, dans les régions qui innovent, dans les zones transfrontalières qui, chaque jour, expérimentent la coopération concrète.

Cette Biennale l’a montré : les territoires savent inventer là où les États peinent à dialoguer. Regardons l’expérience des plateformes régionales de l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) : elles offrent des espaces de coopération transfrontalière même quand les dialogues interétatiques s’enlisent.

La leçon est claire : la mutualité ne se décrète pas d’en haut. Elle se tisse au quotidien, par des collectivités qui partagent leurs ressources, des communautés qui mettent en commun leurs savoirs, des acteurs locaux qui osent expérimenter, et tout cela en créant des convergences concrètes.

Nos territoires savent coopérer là où les États se taisent. C’est là que se trouve le socle le plus solide de notre partenariat.

2. De la main tendue aux mains qui s’unissent à partir des territoires

Pour bâtir un vrai socle de partenariat, il nous faut d’abord changer de langage.

Le mot « coopération » porte encore trop souvent l’idée que l’un donne et que l’autre reçoit : que l’un apporte les moyens et que l’autre apporte la gratitude, une gratitude parfois jugée insuffisante. Cette logique est dépassée. L’avenir exige autre chose : un partenariat de réciprocité. Un partenariat où chacun met sur la table ses forces et ses fragilités, non pas pour combler des manques, mais pour conjuguer des potentialités.

Et c’est dans les territoires que cela prend vie. Parce que c’est là que les acteurs se rencontrent, s’écoutent, et inventent ensemble. Cela suppose, du côté européen, de l’humilité et une écoute véritable — non pas condescendante, comme dans une psychanalyse, mais une écoute réciproque. Et, du côté africain, la confiance en soi nécessaire pour mettre en chantier ses propres potentialités. Et, des deux côtés, la conviction que nous avons besoin les uns des autres.

Car l’Afrique n’est pas une addition de besoins, pas plus que l’Europe n’est une addition de solutions. Ensemble, nous représentons un potentiel commun, et c’est ce potentiel qu’il nous faut libérer.

3. Partager les savoirs et dépasser les biais

Un vrai partenariat exige aussi de changer nos regards. Trop souvent, l’Afrique reste prisonnière de clichés persistants, et l’Europe d’une posture condescendante.

Le vrai partage des savoirs ne se limite pas à transférer des technologies ou des modèles. Il suppose de reconnaître la valeur des connaissances africaines, des innovations territoriales, et aussi des diasporas qui relient nos continents. Il suppose de faire de la culture un espace de débat critique, pas seulement une vitrine folklorique. La culture doit être un lieu où l’on questionne, où l’on bouscule, où l’on s’ouvre à d’autres rationalités.

Car la mutualité n’est pas le miroir de nos clichés : elle est la rencontre de nos vérités.

4. La jeunesse, une force vive partagée

Impossible de parler d’avenir sans parler de la jeunesse africaine. Trop souvent, on la réduit à un défi démographique, parfois même à une menace. Mais en réalité, elle est une puissance créatrice.

Elle incarne l’énergie, l’imagination, la capacité de réinvention dont nos sociétés ont besoin. Pour une Europe confrontée au vieillissement, cette vitalité est une opportunité. Pour l’Afrique, elle est le cœur battant de la transformation en cours.

Mais la jeunesse n’attend pas seulement des emplois. Elle attend un horizon qui fonde ses espérances, et surtout la conviction que sa voix compte dans la construction d’un futur commun.

La jeunesse africaine n’est pas un fardeau. Elle est une chance, pour l’Afrique comme pour l’Europe.

5. Mobilités des populations : de la stigmatisation à la valorisation

Un autre mot a traversé nos débats : « migration ». Mais ce mot est aujourd’hui trop chargé, trop stigmatisé. Il évoque la peur, la fermeture, la crispation. Parlons plutôt de mobilités. Les mobilités sont constitutives de l’histoire humaine. Elles sont au fondement de nos identités, de nos économies, de nos cultures. Elles sont une respiration vitale pour nos sociétés.

Notre défi n’est pas de les subir, mais de les accompagner. De les transformer en opportunités pour nos territoires. Pensons aux apports souvent invisibilisés des diasporas, ainsi qu’à leurs investissements dans leurs villages d’origine. Pensons aux villes transfrontalières où ces circulations nourrissent l’économie locale.

Les mobilités ne sont pas des menaces. Elles sont la respiration de notre monde.

6. Démocratie et paix comme biens publics mutuels

Mais aucun partenariat n’est crédible s’il oublie les biens publics essentiels : la démocratie et la paix.

Aujourd’hui, la démocratie est questionnée, en Afrique comme en Europe. De nouvelles voix, parfois radicales, remettent en cause nos valeurs. Nous devons les écouter, les confronter, sans tabou ni complaisance.

Et la paix ? Elle ne peut plus être pensée seulement comme une absence de conflits. Elle doit être envisagée comme un investissement de long terme, qui implique de s’attaquer aux causes profondes des crises : inégalités, exclusions, injustices.

Oui, la paix est l’investissement le plus rentable de notre partenariat. Et la démocratie en est le meilleur dividende.

7. Clarifier les intérêts et bâtir les convergences

Soyons lucides. Un partenariat sincère ne signifie pas gommer nos intérêts. Il signifie au contraire les nommer, les assumer, et chercher à les rendre compatibles.

Car ce qui donnera de la crédibilité à notre relation, ce n’est pas un discours idéaliste, mais notre capacité à transformer nos intérêts en un avenir partagé.

Le partenariat n’est pas l’oubli de nos intérêts. Il est l’art de les faire converger.

Alors, que retenir de cette Biennale : un possible pacte euro-africain de mutualité ?

Oui, nous pouvons retenir que les conditions sont réunies pour oser un Pacte euro-africain de mutualité :

- un pacte construit à partir des territoires,

- fondé sur la réciprocité et l’humilité,

- nourri par les savoirs partagés,

- porté par la jeunesse et les mobilités,

- ancré dans la démocratie et la paix,

- et crédible parce qu’il assume les intérêts tout en bâtissant des convergences.

Je veux conclure avec les mots d’Achille Mbembe, parrain de cette Biennale, qui nous a rappelé qu’il n’y a d’histoire que dans la circulation des mondes, dans la relation avec Autrui.

Alors osons circuler, osons dialoguer, osons partager. Et surtout, osons inventer ensemble une histoire qui ne soit pas seulement héritée, mais choisie.

Merci.

Montpellier le 7 octobre 2025

Luc GNACADJA

Président de GPS-Development

Ancien Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification

Ancien ministre de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme du Bénin

Luc.gnacadja@gps-develoment.org

Retrouver le texte intégral du keynote : Télécharger le discours (PDF)